慧眼識隱患——全國防災減災日 河南應急有何新招數

摘要:依托防災減災救災委員會等綜合協調機構,統籌全省各部門及各地區的防災減災救災工作,理順跨部門協同、上下聯動機制,重點強化應急管理、氣象、水利、自然資源等部門的信息共享、會商決策、執行落實機制,形成災害風險隱患“早發現、早報告、早處置”的閉環管理流程。

多架無人機在防汛演練中進行編隊拋投訓練。

我省消防救援隊伍中的多型滅火機器人等裝備亮相演訓場。

本版圖片均為受訪者供圖

鄭州市消防救援支隊特勤大隊裝備的機器狗,是沖鋒在火場前線的偵察尖兵。

位于省科技館四樓的“豫見消防”科普教育基地內,小朋友正在體驗AR設備。

防汛演練中,水上機器人機動靈活執行多樣化任務。

□本報記者 黃岱昕

5月12日是第17個全國防災減災日,主題為“人人講安全、個個會應急——排查身邊災害隱患”。今年聚焦這一主題,就是要針對涉災重點領域、重點場所和重點部位,開展風險隱患集中排查整治,推動安全防范措施深入群眾、落到基層,廣泛動員群眾掌握防災減災知識、參與防災減災行動。

假日出游,秀美山川之中藏著哪些危險?電動自行車充電,為何一不留神可能火燒連營?日常生活中,類似這樣的風險隱患并不罕見,卻常被人們有意無意地忽略。

發現不了隱患就是最大隱患。如何擁有一雙慧眼,精準識別身邊潛藏的風險?創新,已成為防災減災這道考題的必選項。近年來,河南從科技創新、制度創新、科普宣傳等入手,夯實“防”的基礎、增強“抗”的效果、提升“救”的能力,以“新”意筑牢防災減災救災人民防線。

如今,無人機、機器人等高科技裝備已成防災救災一線標配,人工智能、超級計算等新質生產力有效應用于氣象預報、數字孿生等領域,災害信息員隊伍覆蓋面不斷擴大,能及時吹響“預警哨”。科技成果與創新機制的高效協同,正助推我省防災減災救災工作向災前預防轉變,全面提高抵御災害的綜合防范能力。

科技慧眼:耳聰目明早識風險

科學技術是實現應急管理現代化的必然要求。圍繞空天地一體的通信網絡、物聯感知的數字化戰場構建、泛在的人工智能大模型應用,河南不斷增強防災減災體系科技含金量。

外觀看似普通的對講機,卻是一臺多模融合終端,在“三斷”情況下也能有效通信;無人機空中采集圖像信息回傳后,一臺地面站設備僅需10多分鐘就能生成三維建模影像……5月8日,記者走進省應急管理廳科技和信息化處辦公室,看到艾陽正和其他工作人員一起加緊調試不久前列裝的高科技裝備。

桌上一臺三屏幕便攜式電腦上,顯示著一段黃河堤岸的三維圖像。“這是災害現場快速三維態勢感知系統的地面站。”艾陽說,這套系統包含龐大的軟硬件支撐體系,其邊坡雷達掃描精度可達厘米級,能精準識別物體微小位移,及時發出塌方預警。三維影像上,還可一鍵標注救援隊伍位置、洪水流量等要素,讓前線指揮部開啟“天眼”高效調度。

高科技、體系化,是艾陽對新裝備的最大感受。小小手持終端背后,是衛星通信、自組網基站等構成的通信網絡。省應急管理衛星通信中心兩代衛星通信天線,直徑從6米縮小到4.5米,傳輸能力卻大幅提升,設備也從“多國部隊”向國產化邁進。一張全域暢通、韌性抗毀的應急通信網絡,正在中原大地加緊織就。

先進裝備列裝,還要會用、善用。人裝結合、案練合一,我省常態化組織各類應急救援隊伍訓練拉練和實戰演練。例如,4月27日,開封市黑崗口調蓄水庫一派緊張繁忙景象,舟艇劈波斬浪、“龍吸水”開足馬力,該市防汛應急綜合演練正在舉行。50余家單位調用300余臺大型裝備,現場演練了城市積水抽排、內河決口封堵、水域聯合救援救護等科目。

科技賦能防災減災,重大科技基礎設施有著獨特貢獻。國家超級計算鄭州中心開展的“基于大數據分析的智能精細預報關鍵技術研究”項目,已形成自主可控的氣象智能精細預報系統,應用于黃河、淮河等流域防汛工作。該系統在河南及周邊省份推廣應用,為重大災害性天氣預報預警和防災減災救災決策部署等工作,提供了關鍵技術支撐和決策依據。

緊抓技術變革風口,河南持續推進“人工智能+防災減災”,強化大數據、云計算和人工智能等新技術的發展應用,賦能風險分析、監測預警、指揮調度、物資管理等,以新技術推動應急管理工作更新迭代,持續放大防災減災和安全治理成效。

萬象慧眼:多行業織密防護網

創新不僅體現在有形的高科技裝備上,還表現于高效靈敏的應急指揮體系中。省應急指揮部大廳內,不同崗位的值班人員時刻緊盯電腦屏幕。“指揮部24小時有人值守,隨時溝通各級應急管理部門,我們還接入水利、氣象等部門實時數據,方便及時研判。”一位工作人員介紹。

一體推進體制創新、方法創新、模式創新,開創防災減災救災工作新格局,更好統籌應急資源、救援力量,方能打贏打好災害防范主動仗。

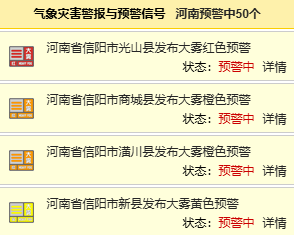

“氣象災害局地性較強,發布預警既要反應迅速,更要精準研判。”省應急管理廳應急指揮中心負責人說,運用科技手段提高災害預測精準度的同時,還要修訂完善應急預案,明確各級各部門在應急響應中的職責任務,分級分類啟動應急響應,嚴格落實“叫應、叫醒”機制。

舉例來說,2023年7月底,臺風“杜蘇芮”持續影響河南,全省大部出現暴雨。然而,在科學有效應對之下,省內各地均通過了這場大自然的考驗。

順利過關,得益于此前我省防汛體系的改革。構建“1+7”防汛指揮體系,創新實行緊要期省領導ABC班值守調度指揮和風險分析研判機制等措施,發揮了重要作用。

為應對臺風“杜蘇芮”期間,多部門高效聯動:省防指及時啟動防汛應急響應;省應急管理廳協調預置搶險隊伍18000余支,大型裝備2700余臺(套);氣象部門發布氣象實況預報服務信息1530余期,開展預警叫應200余次;省水利廳累計下發調令20個,調度大型水庫削峰,有效避免河道洪水疊加……

近年來,我省不斷完善防災減災救災體系。整合設立省防災減災救災委員會,下設省森林防滅火、防汛抗旱、防震抗震(抗震救災)專項工作機制,逐步形成“全災種、大應急”組織架構。出臺《河南省應急指揮部體系建設實施意見》,推動各級應急指揮中心由值班值守向會商研判、應急指揮、服務保障轉變。今年,我省還將推動縣(市、區)成立防災減災救災委員會,完善常態和非常態下應急工作機制,形成防減救一體化應災模式。

體制機制創新,還體現在不斷延伸的基層觸角上。通過加強災害信息員隊伍建設,基層工作人員“收到預警、及時排查、有效處置”,將隱患消除在萌芽中,可有效避免災害發生、降低損失。

不久前,南陽市南召縣一起“早處置”大風災害應對典型案例,受到應急管理部通報表揚。4月11日下午,南召縣園林綠化中心災害信息員曾祥聚在大風前巡查中發現,部分樹木存在安全隱患,需加固或修剪疏枝,他立即將該信息上報。有關部門及時處置,避免了因樹木倒伏可能造成的交通擁堵、建筑損壞等情況。2024年,河南還有多起汛期成功避險避災案例,同樣受到應急管理部通報表揚。

公眾慧眼:人人知隱患會避險

位于省科技館四樓的“豫見消防”科普教育基地,自去年正式開館以來,總會擠滿熱情的觀眾。不少家長帶孩子來這里體驗科學魅力,學習消防知識。

展廳內一個密閉房間里,四壁燈光亮起,瞬間化身為行進的公交車。不久,“火苗”突然躍起。“大家不要慌,我來演示正確的逃生方法。”負責當日講解的消防員點擊投影出的“安全錘”,敲擊“車窗”邊緣后提示逃生成功,小朋友們歡呼雀躍。

鄭州市消防救援支隊相關負責人介紹,“豫見消防”科普教育基地作為集消防文化傳播、消防知識科普、災害逃生體驗于一體的高科技消防主題科普場館,設有煙熱逃生體驗區、火災危害教育區等28個區域,運用VR、AR虛擬交互等技術,可提供互動展示、模擬演練、實景還原等多種數字化交互學習形式。

場景逼真、寓教于樂的防災科普教育場所,已在我省多地開門迎客。開封市采取政企協作方式,投資2.2億元建設應急安全教育實訓基地,涵蓋10個實景體驗專區和9個救援實訓功能區。商丘市推進安全文化標準化建設,各縣(市、區)建設安全文化主題公園,鄉鎮(街道)建設安全文化長廊。

圍繞“人人講安全、個個會應急”主題,我省統籌實施“安全生產月”“消防宣傳月”“防災減災宣傳周”等主題宣教活動,常態化開展安全知識科普宣傳“五進”活動。“這類宣傳教育活動,有效普及防災減災知識和技能,提高了公眾安全意識和自救互救能力。”省防減救災辦有關工作人員介紹。

今年防災減災宣傳周期間,河南還將舉辦全方位、多層次的科普宣傳活動,普及公眾關心的災害事故危害和安全防范技能,向老年人、殘疾人、兒童等特殊群體開展有針對性、知識性、趣味性的活動。

“近年來,我省極端天氣事件明顯增多,因災導致的塌方、泥石流、山體滑坡時有發生。”省應急管理廳風險監測和綜合減災處負責人表示,做好防災減災救災工作,要強化“兩個堅持、三個轉變”,堅持以防為主、防抗救相結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,把組織開展風險隱患集中排查整治當作重要抓手,不斷提升我省自然災害防御能力和水平,為“四高四爭先”提供高水平安全保障。

專家觀點

強化科技賦能

筑牢綜合防災減災防線

□北京師范大學教授 國家防災減災救災委專家委員會委員方偉華

河南省地處我國南北氣候過渡帶和山區向平原過渡帶,橫跨長江、淮河、黃河、海河四大流域,自然災害風險呈現類型多、頻率高、影響廣、風險大的顯著特征。

面對日益復雜的災害形勢,河南省亟須構建“全鏈條覆蓋、多維度協同”的現代化防災減災體系,通過完善體制機制、強化科技賦能、優化整體布局等舉措,全面提升防災減災救災能力,為全省高質量發展筑牢安全屏障。

充分發揮綜合防災減災體制機制作用。依托防災減災救災委員會等綜合協調機構,統籌全省各部門及各地區的防災減災救災工作,理順跨部門協同、上下聯動機制,重點強化應急管理、氣象、水利、自然資源等部門的信息共享、會商決策、執行落實機制,形成災害風險隱患“早發現、早報告、早處置”的閉環管理流程。

深化自然災害風險普查成果應用與常態更新。以全省綜合風險基礎數據庫為支撐,實現對地震、地質、氣象、水旱、森林草原火災等致災因子,人口、房屋、基礎設施等承災體,政府、社會和基層減災能力,重點災害隱患等數據的常態化更新,確保各類信息的時效性。充分發揮省、市、縣、鄉四級災害防治區劃圖的指導作用,推動風險普查成果數據跨部門、跨層級互聯互通,為防災減災救災資源優化配置、精準施策提供信息支撐。推動災害風險普查數據與國土空間規劃、重大工程建設的智能匹配。

整體布局并持續實施一批綜合防災減災重大工程。一是綜合應急保障能力提升工程,強化省級和區域性應急救援中心功能;二是防災減災基礎設施提升工程,完善應急避難場所和北斗信息技術設施建設;三是安全生產預防能力提升工程,防范自然災害誘發的生產安全事故;四是監測預警能力提升工程,增強多災種和災害鏈監測預警能力;五是應急救援實戰能力提升工程,打造應急救援與應急培訓基地,發展專業和社會化救援隊伍力量;六是應急科技裝備和信息化水平提升工程,優化應急救援與通信等專用裝備,保障信息實時共享;七是黃河流域聯防聯控聯建工程,統籌黃河上下游、左右岸聯防聯控工作;八是基層應急能力提升工程;九是全民素質提升工程,實現“人人講安全、個個會應急”。

強化科技賦能,普及智慧防災減災救災。充分利用人工智能(AI)、模擬仿真、多目標決策優化、數字孿生與可視化等技術在各地的落地應用,構建災害應急仿真系統,實現暴雨—洪澇—地質災害鏈的自然過程、災害損毀、經濟損失、間接影響的鏈式演化模擬,形成“自動感知—情景模擬—智能決策—協同處置”的閉環管理。

防災減災救災是高質量發展的保障。隨著“智慧應急”建設的深入推進,河南必將走出一條經濟大省、人口大省統籌發展與安全的新路徑,為新時代中部地區高質量發展樹立防災減災新標桿。

責任編輯:徐明霞

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版權聲明:

1.凡本網注明“來源:駐馬店網”的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網書面授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:駐馬店網”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網應有權益,否則,一經發現,本網將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。

駐馬店日報報業集團法律顧問單位:上海市匯業(武漢)律師事務所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網注明“來源:XXX(非駐馬店網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網站、團體從本網下載使用,必須保留本網站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網將追究其相關法律責任。

3.如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。

豫公網安備 41170202000005號

豫公網安備 41170202000005號