象·面孔 | 和總書記十一次面對(duì)面的“0987”代表

在北京開會(huì)期間,57歲的黃久生鄭重?fù)Q上“壓箱底”的一套深藍(lán)色西裝,內(nèi)搭白襯衣,系棗紅色領(lǐng)帶。掛在胸前的出席證編號(hào)為“0987”。而在私下,常出現(xiàn)在工地的他習(xí)慣于隨意套件休閑服。

時(shí)間再倒流到他18歲那年,在河南鄭州一處工地當(dāng)小工的黃久生總是穿得松松垮垮,不足百斤的身板,時(shí)常被運(yùn)土車把翹得老高。他也沒想到,有一天,自己會(huì)成為給務(wù)工人員代言的全國(guó)人大代表,獲得“全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)個(gè)人”等稱號(hào),先后和總書記11次面對(duì)面。

深秋十月的北京,身為黨的二十大代表的黃久生表示對(duì)于今后努力的方向很清晰,“(未來我將)繼續(xù)在建筑工地和鄉(xiāng)村振興兩個(gè)‘戰(zhàn)場(chǎng)’上埋頭苦干,努力把家鄉(xiāng)建設(shè)得更好、讓鄉(xiāng)親們過上更好的生活。”

01

把河南務(wù)工兄弟的故事帶到北京

黃久生很忙。采訪時(shí)間定在10月18日凌晨。

他先提及現(xiàn)場(chǎng)聆聽習(xí)近平總書記作報(bào)告的體會(huì),“感到很振奮、很提氣!特別是報(bào)告多處講到‘以人民為中心’,‘扎實(shí)推進(jìn)共同富裕’等,處處反映人民的心愿、人民的心聲,我聽了之后感到心里熱乎乎的。”

作為從革命老區(qū)走出來的一位基層代表,尤其是身負(fù)信陽潢川縣駐鄭州農(nóng)民工流動(dòng)黨工委書記一職,黃久生最想傳遞的聲音還是和鄉(xiāng)村振興和務(wù)工人員有關(guān)。

16日下午,河南省代表團(tuán)召開分組會(huì)議,黃久生圍繞加快鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)技能培訓(xùn)作了發(fā)言。他先從家鄉(xiāng)十年來的發(fā)展變化談起,然后還分享了一個(gè)故事。

在他的老家,有位叫李光群的村民,父親是位盲人,母親患有重疾,李光群是家里唯一的勞動(dòng)力,但是在一次收麥子時(shí),不幸胳膊卷入機(jī)器中,從此喪失了勞動(dòng)能力。后來,黃久生把他帶到工地,教他在工地上學(xué)技術(shù),當(dāng)上了安全員。

黃久生觀察到,李光群因?yàn)樽约阂郧俺赃^安全的虧,更加認(rèn)識(shí)到安全的重要性,白天晚上都奔波在工地上,看到腳手架、跳板、安全網(wǎng)沒有防護(hù)好的,他就坐在場(chǎng)地上,一直盯著,直到安全達(dá)標(biāo)之后,他才肯走。

看到李光群工作非常認(rèn)真負(fù)責(zé),黃久生每個(gè)月開給他8000塊工資。“像李光群這樣的貧困戶,殘疾人,過去是家庭的累贅,現(xiàn)在變成了家庭的頂梁柱。我很高興。”

黃久生說這個(gè)故事的目的是想表達(dá)用實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)守回報(bào)家鄉(xiāng)的初心。

“一人富不算富,一起富才是富。作為農(nóng)民工黨工委書記,我始終認(rèn)為,對(duì)鄉(xiāng)親們好,對(duì)農(nóng)民工兄弟好,就是對(duì)黨忠誠(chéng),帶領(lǐng)大家共同致富,就是我畢生的奮斗目標(biāo)。”

02

從工地小工到熱衷公益慈善的二十大代表

在既往的報(bào)道中,黃久生身上有著熱衷公益慈善、甘為務(wù)工人員代言的標(biāo)簽。這可能和他的經(jīng)歷有關(guān)。

1965年,黃久生出生在河南信陽潢川縣一個(gè)村子,因家貧吃了不少苦頭。

18歲那年,黃久生到鄭州一處工地上當(dāng)小工。他把泥摸子,瓦刀擦得明晃晃的,把工地拾掇得干干凈凈;晚上,他等師傅歇過勁來,追著師傅不放,討教建筑活上的行行道道。

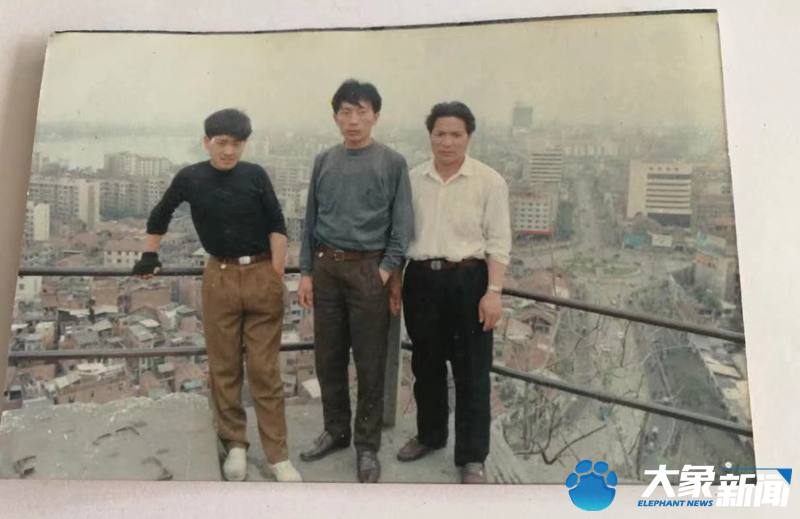

青年時(shí)期的黃久生(中)

慢慢地,黃久生從小工變成了大工,從徒弟變身為師傅,他終于能像師傅一樣,單獨(dú)干活了,而且干的活一點(diǎn)也不比師傅差。就這樣,從擺線、砌磚到看圖紙,從小工做到了大工,從班長(zhǎng)變身隊(duì)長(zhǎng),黃久生后來成為了中建七局一公司年輕的項(xiàng)目部經(jīng)理。

成為工地上的一名負(fù)責(zé)人,隨著帶領(lǐng)的務(wù)工人員越來越多,黃久生對(duì)自己的要求也越來越高,覺得自己管理能力需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),在綜合素質(zhì)方面必須要提升自己。于是,他開始不斷學(xué)習(xí),從學(xué)歷和業(yè)務(wù)方面不斷提升自己。

取得成就后的黃久生開始反哺社會(huì)。

1986年是他打工的第三個(gè)年頭,他省吃儉用,手頭終于攢下了3000塊錢。到了年底,他把這3000塊錢除了留點(diǎn)來回的路費(fèi),全部拿出來,買成香蕉、核桃和大棗,還有那時(shí)候城里剛剛流行的的確良布,裝了整整六大麻袋,拉回村里,送給鄉(xiāng)親們。“大家都以為我在外面掙了大錢了,其實(shí)買完東西之后不剩幾個(gè)錢了。”黃久生笑著回憶,聽著他們一個(gè)勁的贊嘆,自己第一次體會(huì)到了回報(bào)的快樂。第二年,他又給鄉(xiāng)親們帶來了中山裝,褲子,鴨絨襖,鴨絨被等。

就這樣,黃久生開始力所能及地回報(bào)家鄉(xiāng)、回報(bào)鄉(xiāng)親。比如,每年給特困戶和孤寡老人送過年禮物,從村里做到鎮(zhèn)里,一做就是36年;在老家建起了敬老院,義務(wù)贍養(yǎng)孤寡老人,被鄉(xiāng)親們稱為“700位老人共同的兒子”。他還安排政府兜底的貧困戶和殘疾人就業(yè),包吃、包住,保障他們每人每年工資不低于36000元。

除了關(guān)愛老人,家鄉(xiāng)孩子們的學(xué)習(xí)也是黃久生心中的牽掛。多年來他不斷地捐資助學(xué),改善家鄉(xiāng)的辦學(xué)教育條件,捐建 “晏崗希望小學(xué)”,資助400多名貧困大學(xué)生完成學(xué)業(yè)。

雙柳樹鎮(zhèn)兩個(gè)受資助的孩子在2019年同時(shí)收到了清華大學(xué)錄取通知書。他們倆向黃久生報(bào)喜。“看到這兩個(gè)聽話、懂事又知感恩的孩子,我心里獲得的幸福和快樂,無法用言語來衡量。”

黃久生的舞臺(tái)也越來越大。

他先后榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范,全國(guó)道德模范、全國(guó)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)個(gè)人等稱號(hào);當(dāng)選為黨的十八大、十九大、二十大代表,十三屆全國(guó)人大代表(主席團(tuán)成員)。

03

和總書記先后11次面對(duì)面帶來的鼓舞

讓黃久生更加沒有想到的是,先后11次和總書記近距離接觸。

2019年3月8日,總書記參加十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議河南代表團(tuán)審議時(shí),黃久生作為務(wù)工人員代表,與總書記面對(duì)面匯報(bào)工作,講了十分鐘的掏心窩的話。

“有一戶人家,三代七口人,都在工地上打工。有個(gè)老人,70多歲,叫晏傳忠,是當(dāng)家人。”黃久生回憶老人當(dāng)時(shí)對(duì)他說的一句話,“總書記十九大報(bào)告講了3個(gè)多小時(shí),我是站著聽完報(bào)告的,我如果不站著聽完,我就感覺到對(duì)不起總書記,因?yàn)槭屈h,讓我們老百姓脫貧致富了。”

黃久生在會(huì)上把這個(gè)事情告訴了總書記。總書記說:“你回去向這位同志轉(zhuǎn)達(dá)我的問候!”

令黃久生記憶至今的一個(gè)細(xì)節(jié)是,當(dāng)天審議結(jié)束后,總書記走到他的身邊,再次與他握手說:“你是農(nóng)民工中涌現(xiàn)出的全國(guó)道德模范,也是農(nóng)民工隊(duì)伍中的全國(guó)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,還獲過魯班獎(jiǎng),真的了不起,不愧是全國(guó)農(nóng)民工的好榜樣。”

2013年全國(guó)道德模范接見合影時(shí),總書記握著黃久生的手叫出了“久生”。“沒想到總書記那么忙,還能記住一個(gè)農(nóng)民工的名字。我當(dāng)時(shí)激動(dòng)得不知道該說什么好。”黃久生感慨。

這些年,總書記的話一直鼓舞著黃久生。“30多年來,我一刻都不敢停歇,因?yàn)槲矣?00多位老人要養(yǎng),因?yàn)槲矣幸蝗f多名務(wù)工兄弟的期待。”

在助力鄉(xiāng)村振興的時(shí)代大潮中,黃久生也經(jīng)歷著把大家從“帶出來”打工掙錢,到“帶回去”返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的轉(zhuǎn)變:帶領(lǐng)有技能、有想法的農(nóng)民工兄弟回到家鄉(xiāng),支持流動(dòng)黨員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)成立合作社;創(chuàng)建油茶旅游核心區(qū),以茶帶旅、以旅促茶,幫助貧困鄉(xiāng)親們穩(wěn)穩(wěn)地致富奔小康;籌資發(fā)展大棚蔬菜、草莓等產(chǎn)業(yè),幫助異地搬遷520戶村民實(shí)現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、可致富”。

“有一個(gè)叫余保林的村民,當(dāng)初跟著我到城里干,現(xiàn)在回家建起了花木基地,種起了蝴蝶蘭,美麗的花朵遠(yuǎn)銷全國(guó)多地。還有很多兄弟,搞起了食品加工廠,他們做的大別山麻鴨可真好吃,很受歡迎,北京、廣東的不少餐桌上都能看到。”黃久生說。

說到未來,黃久生的方向很明確——繼續(xù)在建筑工地和鄉(xiāng)村振興兩個(gè)“戰(zhàn)場(chǎng)”上埋頭苦干。

“我始終是務(wù)工人員代表,始終關(guān)注“三農(nóng)”,就想帶著兄弟們一起干、好好干。人任何時(shí)候都不能忘本,現(xiàn)在我老家的兩間土坯房我仍然留著,就是讓自己永遠(yuǎn)記住,不管獲得多少榮譽(yù)、多大榮譽(yù),我永遠(yuǎn)是那個(gè)從大別山走出來的農(nóng)村娃!”

責(zé)任編輯:劉靈

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版權(quán)聲明:

1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。

駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品,請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。

豫公網(wǎng)安備 41170202000005號(hào)

豫公網(wǎng)安備 41170202000005號(hào)