每個情節(jié)都能上“熱搜”就是現(xiàn)實主義的回歸嗎?

摘要:網(wǎng)絡(luò)讓大眾的文化真正變?yōu)?“人人參與”,媒介文化覆蓋了影視文化 從數(shù)據(jù)分析的視角來看,任何一家視頻網(wǎng)站,通過算法分析大數(shù)據(jù),最后大致都會得出類似的打造爆款都市劇的公式,即搜羅社交網(wǎng)絡(luò)上的日常分享,凝練為生活的“方便包”“XX學”,從“二手生活”中獲取“二手經(jīng)驗”放置到...

一批話題劇熱播背后,是大眾文藝創(chuàng)作在今天共同面臨的新情況

今天,衡量好作品的標準不僅有審美的量尺,數(shù)據(jù)也正成為新要素。隨著一批話題劇的崛起,如何讓流行與藝術(shù)的價值分叉縮小而非擴大,或許正是我們正視這一問題的契機。

今年以來,以《二十不惑》《三十而已》為代表的一批話題劇的熱播,延續(xù)了從《歡樂頌》《都挺好》再到《安家》以來國產(chǎn)都市劇逐漸摸索出的新公式,即將劇作的“現(xiàn)實底色”在實操層面轉(zhuǎn)譯為“熱點和痛點”,在IP和明星之外為“爆款”砝碼增添了新要素:社會爭議性話題。此類劇集圍繞著原生家庭、親密關(guān)系等時代衍生命題展開,劇作從現(xiàn)實的困境入手,在想象中完成代償式的解決結(jié)束。提出問題的部分很“真實”,問題解決的部分很“懸浮”,“忠于現(xiàn)實”的行為同時伴隨著對“現(xiàn)實”的變形和再次遮蔽,人工萃取“真實”后再次注入作品,這類劇可統(tǒng)稱為話題劇。

“二十不惑,三十而已,在這中間的我困惑不已”,與其說觀眾在追劇,不如說他們是在一種社會新聞化的劇情里找尋生活的共鳴,進行一場隔空討論,最終完成情感宣泄和儀式性的解決。那么,話題劇的流行究竟是“真實”開始回歸熒屏?還是另一種“爽劇”的勝利?對于“二十三十”現(xiàn)象來說,這二者或許同時成立:以爽劇底色完成現(xiàn)實向的命題。

引人入勝的不是劇情本身,而是自帶討論熱度的“辯論體”

《二十不惑》和《三十而已》兩部劇的七個女性角色,從“20+”的普通女生、富家女、網(wǎng)紅女主播、二次元宅女,到“30+”的全職太太、小鎮(zhèn)奮斗女、經(jīng)濟適用女,記錄她們的當代生活。編劇截取現(xiàn)實的最大公約數(shù),用一只“吸墨器”對現(xiàn)代女性的職場和家庭境況進行了切片、凝練、裁剪、拼接、縫合等一系列操作。一方面,標簽類型化的處理讓屏幕前的觀眾或多或少都可將一部分的自我投射到角色身上,另一方面,“吸墨器”以媒介化的講述對生活完成過濾,使得“真實”呈現(xiàn)出了一種“二手”氣質(zhì)。

觀眾高呼“過于真實”的《二十不惑》,每一集都圍繞一個熱門話題展開,圈出重點放在標題上,如“愛錢有沒有錯?”“底線在哪里?”“顏值即正義?”“真相,越求越模糊?”等。稱其“真實”是因為這確實是我們?nèi)粘5木W(wǎng)絡(luò)媒體“經(jīng)驗”,但細品之下又難免有“為熱點而熱點”的取巧之感,引人入勝的不是劇情本身,而是自帶討論熱度的“辯論體”。主角姜小果在與不肯還錢的同學發(fā)生爭執(zhí)時,她們的對話就像網(wǎng)絡(luò)熱帖下的金句合集:

“對你來說這筆錢只是一個買手機的娛樂支出,可對于我來說是能改變命運的敲門磚。”

“你示弱你就有理了?這是道德綁架,善良是要求自己的。我是有能力支持你,但不代表我有義務(wù),你想靠不勞而獲,那我憑什么要幫你。”

正反兩方辯友就一個概念輸出觀點,選取角度便可湊出一篇廣為傳播的“10萬+” 新媒體文:《大學生寧愿花4000元買衣服鞋子,卻不主動還同學300元,窮有理》。

把支點與觸點全部放在“金手指”和爽情節(jié)上,真實感再次被架空了

同樣是貼標簽,以此前一部被評價為“50后在誤讀中想象90后”的《青春斗》為對比項,“過來人”在斜視的打量中定義年輕人,一廂情愿地為她們貼上“女神”“女學霸”“御姐”“戀癮少女” 等干癟的標簽。《二十不惑》的貼標簽更像是年輕人的一種自我標榜和自我表達:“試對了是成長,試錯了是青春”。對于國產(chǎn)青春劇來說這當然是一種進步,創(chuàng)作者終于從“私敘事”的視角走出——不是將作者自己的分身注入每個角色,讓作品塞滿成年世界喧賓奪主的符號,在“言外之意”里自我沉溺,而是聚焦不狗血的庸常青春,描繪女孩之間接地氣的友情與成長。但“報告”式的群像掃描,強設(shè)定和強話題的碰撞也催生了新問題。劇情在“欠錢不還”“被小三”“職場潛規(guī)則”“公車性騷擾”“網(wǎng)絡(luò)暴力”“教育代溝”等話題間快速切換,細節(jié)處理潤滑不足,把支點與觸點全部放在“金手指”和爽情節(jié)上,真實感再次被架空了。

在這一層面上,和《二十不惑》“夢幻聯(lián)動”的《三十而已》,與其分享的是同一套切入真實的路徑。年齡、心境、境遇或許不同,對于30歲的女人來說,包、鞋等物質(zhì)還是其次,收斂了年少意氣,她們成為隨時轉(zhuǎn)換身份的,削足適人妻、人母、人女之履的女人。全方位窺探各階層30+女性的生活后,《三十而已》拋出了三個錨來精準勾住目標受眾,女性觀眾總能從角色身上找到一塊屬于自己的拼圖——

來自小城鎮(zhèn)的大都會外來人王漫妮,天生麗質(zhì)心比天高,年齡紅線步步逼近,擺在她面前的選擇是:繼續(xù)耗在上海“漂著”,還是認命回老家?都市洪流裹挾著高富帥的愛情夢降臨,迎來的是攀升還是迷失?

乖乖女鐘曉芹按部就班執(zhí)行“教科書般人生進度表”:22歲大學畢業(yè),25歲工作穩(wěn)定,30歲之前買房結(jié)婚……嫁給相親男后對愛情和婚姻的浪漫幻想和粉紅憧憬被打破,“都想避風,誰當港呢?”

全職太太顧佳聰慧能干,已經(jīng)是“云上”階層仍恐懼階層跌落,也免不了在婚姻中遭遇背叛。這出國產(chǎn)版《我是個媽媽,我需要鉑金包》,如何漂亮地贏得下半場?

三條線都自帶強話題,將出軌、離婚、創(chuàng)業(yè)、全職太太等話題雜糅成一種極易代入的情境,以喚起觀眾的共鳴。《三十而已》拓寬了國產(chǎn)劇有關(guān)“中年女性還能怎樣生活”的想象,不再是《我的前半生》的羅子君,或是《安家》中胡可飾演的賢內(nèi)助——全職太太的覺醒往往是建立在有高人相助前提下的“軟著陸”,原本可能遭遇真實的挫折和彎路都被折疊起來。盡管《三十而已》依然存在這種“太容易便通關(guān)”的弊病,但至少多給出了兩種嘗試的可能。

網(wǎng)絡(luò)讓大眾的文化真正變?yōu)?“人人參與”,媒介文化覆蓋了影視文化

從數(shù)據(jù)分析的視角來看,任何一家視頻網(wǎng)站,通過算法分析大數(shù)據(jù),最后大致都會得出類似的打造爆款都市劇的公式,即搜羅社交網(wǎng)絡(luò)上的日常分享,凝練為生活的“方便包”“XX學”,從“二手生活”中獲取“二手經(jīng)驗”放置到文藝創(chuàng)作中。本質(zhì)上,《二十不惑》《三十而已》這類話題劇以較低的成本達成了“真實”,而這個“真實”又因易得而顯得不夠真實,或許這是網(wǎng)媒時代文藝創(chuàng)作共同面臨的新情況。

以媒介為中介的“二手真實”,量化的高潮計算優(yōu)先于獲取完整的感性體驗,這不僅體現(xiàn)在創(chuàng)作上的話題先行,還影響著觀眾碎片化的接受。以話題為單位對劇情重新切割,讓國產(chǎn)劇從倍速播放時代進入了短視頻刷劇時代。技術(shù)的進步不斷為觀眾賦權(quán):走過電視播什么就看什么的階段,現(xiàn)在的觀眾既可以選擇看什么,也可以決定怎樣去觀看。媒介的豐裕性帶來了內(nèi)容制作的焦慮,當創(chuàng)作成本降低、內(nèi)容開始過剩,在激烈的競爭中如何抓住觀眾的注意力?內(nèi)容制作方又該拿什么來交換觀眾的時間?

在數(shù)字時代,作品的生命周期、從躥紅到衰落的流行指數(shù)都按下了加速鍵。相應(yīng)的,IP、流量、話題、爽、人設(shè)、紙片人、包括前文提到的“二手”等新名詞頻頻出現(xiàn),一種新的媒介文化開始覆蓋以往我們所熟悉的影視文化。從塑造人物到注重立人設(shè),從關(guān)注主題到設(shè)置話題,從類型化到工業(yè)化,是這屆觀眾不如上屆?是這屆編導不如上屆?還是這屆制片人不如上屆?問題的答案可能只是:當網(wǎng)絡(luò)讓大眾的文化真正變?yōu)?ldquo;人人參與”,處于數(shù)碼轉(zhuǎn)型的時期,過去那種由少數(shù)行業(yè)精英把控創(chuàng)作話語權(quán)的封閉狀況從外部打破,正如布爾迪厄所分析的,藝術(shù)場域不斷由精英主導向大眾原則傾斜。

此時,獲取關(guān)注和流量成為一個新范疇,新媒體素養(yǎng)就成為一個我們無法回避的新問題,應(yīng)對這一挑戰(zhàn)需要我們對新概念適當“脫敏”。過去我們講“要講一個好故事”,現(xiàn)在“如何講好一個故事”開始變得同等重要,衡量好作品的標準不僅有審美的量尺,數(shù)據(jù)也正成為新要素。隨著以“二十三十”為代表的話題劇的崛起,如何讓流行與藝術(shù)的價值分叉縮小而非擴大,或許正是我們正視這一問題的契機。

(韓思琪 作者為北京大學藝術(shù)學院在讀博士生)

責任編輯:閆繼華

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:

版權(quán)聲明:

1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責任。

駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務(wù)所

首席法律顧問:馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負相關(guān)法律責任,否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。

-

大河新潮丨高質(zhì)量與高顏值如何有機融合——豫見黃河經(jīng)濟新脈之“流”通協(xié)同

-

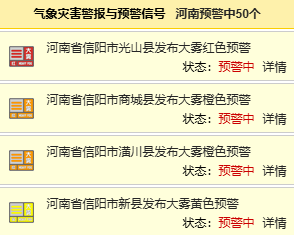

大霧紅色預(yù)警!河南多條高速禁止上站!

-

今日快評 | 擦亮城市夜經(jīng)濟招牌

-

特刊 | 文化遺產(chǎn)數(shù)新風

-

(鄉(xiāng)村行·看振興)從鄉(xiāng)村田到實驗室:看河南新鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技之變

-

8136.3萬人次、539.1億元,河南國慶中秋假期文旅市場亮點紛呈

-

繼續(xù)用好歷史經(jīng)驗,把國家建設(shè)得更好 ——論學習貫徹習近平總書記在慶祝中華人民共和國成立76周年招待會上重要講話

-

【追光的你】習言道|習近平曾以這句詩自勉

-

第三屆全國技能大賽金牌獲得者王盛研 從就業(yè)無門到大賽冠軍

-

特刊丨我歌唱每一座高山

豫公網(wǎng)安備 41170202000005號

豫公網(wǎng)安備 41170202000005號